VTRのハンドルアップ ― 2011/02/03

コーススラロームとかジムカーナ的にはハンドルアップなるものが割と一般的らしいので私もやってみることにした。もともとVTRはあまり弄らなくても形が向いているらしいんだけども。

■購入したもの

HURRICANE ハンドルアップスペーサー H25

色: シルバーアルマイト

備考: ボルトオンでポジション25mmUP。ステンレスボルト使用

■まずは使用前、使用後

左右にハンドルをフルに切ったのを比較するとこんな感じ。

うん、タンクとの間が開いた。でも跨ってみても思ったほど変わった気がしない。以前やったフォーク付き出し1cmの方が違いを感じた気がする。最近寒くて全然乗っていないので勘が働かないみたいだ。そろそろ日中が10℃越えしてくるらしいので、そのうち乗ってから判断しよう。

■位置決めの目印

ハンドルパイプアッパーホルダーの下端の所にポンチ穴がある。

とりあえずこのポンチ穴を同じ位置にして取り付けた。グリップとタンクの間に余裕ができたので今後はちょっと手前に倒してみたりとか調整していきたいと思う。

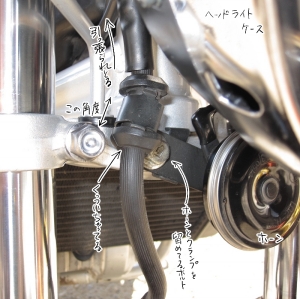

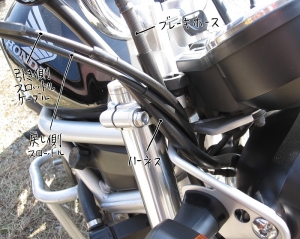

■ケーブル類

右はブレーキホース、スロットルケーブル2本、ハーネス類。

左はクラッチケーブル、ハーネス類。

左右のハーネス類はいずれもスイッチボックスから出てヘッドライトケースの裏側に入っていく。特に無理は無い様だしハンドルの操作で動いたりしないので問題無しだと思う。

スロットルケーブルも問題無さそう。左右に切っても遊びが変化する事もないしカツーンと良い音して戻る。

クラッチケーブルは機能としては問題無いけど苦しそう。ハンドルを左に切って戻すとき、メーターケース下のプラスチックの部分に擦れて「キョ」って音をたてる。八の字で一回転する度にこの音を聞くのもイヤなのでそのうち何とかしてみよう。

ブレーキホースはフォークを1cm付きだしているので、その分緩和されて問題出ないだろうと思っていたが、ボトムブリッジの部分でクランプされていて、しかもホースがガッチリ固定されている為、そこから上部がやけに引っ張られている状態になってしまった。

クランプ部分がこれ。

ダンパラバーがホースにガッチリくっついていて、これから上はハンドルアップの影響で引き伸ばされ、これから下はフォーク付きだしの影響で余り気味。しかも撮った角度が悪くて分かり辛いけど、クランプの角度がついていてホースが真っ直ぐになっていない。

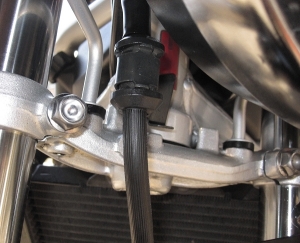

クランプのボルトを外すと、

こんな感じで角度は真っ直ぐになりダンパ部分は上に上がる。元の位置に戻してみると結構引き伸ばす感じになる。ものがブレーキの一部分なので、あまり変なテンションかけたく無い。前ブレーキなんて何かあったら死ぬもの。ダンパを動かしてみようと思ったが全然動かない。ブレーキホースなのであまり無理に引っ張って動かしたくもなかったので、クランプをこじ開けてダンパを取り外す。

ダンパの切り込みは元々。しっかりホースにくっついていたが剥がしてホースが自由に動く状態にして取付。

ハンドルアップ効果 ― 2011/02/04

結論から言うと乗りやすくなった。

関連記事中に「コーススラロームとかではハンドルアップなるものが一般的らしいのでやってみた」というような事を書いたが、こんな緩い動機でポジション変更ってするもんじゃないんじゃないかと思っていたけど、変えて良かった。当たりだな。

■周りが見やすい(気がする)

頭の位置が上がり角度が楽になった為か周囲が見やすくなった気がする。コースラでは先を先を見ていきたいので有利になったと思う。

■何故か右左折が手早くなった(気がする)

そういう効果が出るとは思ってなかったけど、交差点での右左折で以前より小回りできる気がする。予想より小回りしすぎて思ってたラインを外す事しばしば。「みゅいーん」って曲がるんじゃなくて「くきっ」って曲がる感じ。後半は慣れてきた。

何でだろ? と旦那に話してみたら「ハンドルにかかってた力が抜けたんじゃね?」との事。あーーーそうかも知れない。それだよ多分。

■セルフステアが?

上のと関係あるけど何か妙にハンドルが切れていく感じがした。ハンドルを高くする事自体にそんな効果があるとは思えないから「こうしたらこうなって結果こうなった現象」が絡んどる。

走りながら考えてて、ひょっとしてセルフステアを感じやすくなったのかと思っていたけど、ハンドルから無駄な力が抜けたと考えるとセルフステアが発動しやすくなるのもむべなるかなといった所。

■後輪荷重乗りにはあまり貢献せず(そんな気がする)

HMSで耳にタコが出来るほど指導されている後輪荷重の為の猫背乗り(骨盤を倒し臍を後ろに引き胸の前にバランスボールがあるみたいな乗り方)だが、これには思ったより影響していない気がする。腕の位置が上がる分、骨盤をより倒しやすくなるかなと思っていたけど体の形の変化に関してはちょっとよく分からない。

■微調整はこれから

今後はハンドルの角度をいろいろ試してみるつもり。ただ、関連記事に書いた通りクラッチケーブルがキツそうにしている限り、自由に設定という訳にも行かないので少し長めのを探してみようと思う。

***

以上ハンドルアップでの変化を書いてみた。「気がする」事ばっかだけど運転上手くなった気がしたから、もうそれだけでも満足なの。

関連記事中に「コーススラロームとかではハンドルアップなるものが一般的らしいのでやってみた」というような事を書いたが、こんな緩い動機でポジション変更ってするもんじゃないんじゃないかと思っていたけど、変えて良かった。当たりだな。

■周りが見やすい(気がする)

頭の位置が上がり角度が楽になった為か周囲が見やすくなった気がする。コースラでは先を先を見ていきたいので有利になったと思う。

■何故か右左折が手早くなった(気がする)

そういう効果が出るとは思ってなかったけど、交差点での右左折で以前より小回りできる気がする。予想より小回りしすぎて思ってたラインを外す事しばしば。「みゅいーん」って曲がるんじゃなくて「くきっ」って曲がる感じ。後半は慣れてきた。

何でだろ? と旦那に話してみたら「ハンドルにかかってた力が抜けたんじゃね?」との事。あーーーそうかも知れない。それだよ多分。

■セルフステアが?

上のと関係あるけど何か妙にハンドルが切れていく感じがした。ハンドルを高くする事自体にそんな効果があるとは思えないから「こうしたらこうなって結果こうなった現象」が絡んどる。

走りながら考えてて、ひょっとしてセルフステアを感じやすくなったのかと思っていたけど、ハンドルから無駄な力が抜けたと考えるとセルフステアが発動しやすくなるのもむべなるかなといった所。

■後輪荷重乗りにはあまり貢献せず(そんな気がする)

HMSで耳にタコが出来るほど指導されている後輪荷重の為の猫背乗り(骨盤を倒し臍を後ろに引き胸の前にバランスボールがあるみたいな乗り方)だが、これには思ったより影響していない気がする。腕の位置が上がる分、骨盤をより倒しやすくなるかなと思っていたけど体の形の変化に関してはちょっとよく分からない。

■微調整はこれから

今後はハンドルの角度をいろいろ試してみるつもり。ただ、関連記事に書いた通りクラッチケーブルがキツそうにしている限り、自由に設定という訳にも行かないので少し長めのを探してみようと思う。

***

以上ハンドルアップでの変化を書いてみた。「気がする」事ばっかだけど運転上手くなった気がしたから、もうそれだけでも満足なの。

ツーリングのお供にダムカード ― 2011/02/06

ダムに行くとダムカードなるものが貰えるらしい。(全てのダムが扱ってる訳じゃないらしいけど。)

去年の夏、ネットで知り合った人と品木ダムに行ってダムカードを貰ってきた。

去年の夏、ネットで知り合った人と品木ダムに行ってダムカードを貰ってきた。

[品木ダム: ツーリングマップル関東 70 C-7]

ダムから少し離れた、草津温泉の排水を中和する施設で扱っていた。以前からダムカードなる物の存在を聞いてはいたがあまり興味は無かった。でもついでだから貰っておいた。

するとちょっぴり興味が出てきた。

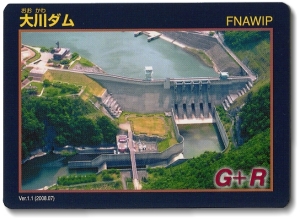

その後、何かのついでにダムに行った時に貰ってきたのが以下の二枚。

ダムから少し離れた、草津温泉の排水を中和する施設で扱っていた。以前からダムカードなる物の存在を聞いてはいたがあまり興味は無かった。でもついでだから貰っておいた。

するとちょっぴり興味が出てきた。

その後、何かのついでにダムに行った時に貰ってきたのが以下の二枚。

[大川ダム: ツーリングマップル関東 97 D-5]

[摺上川ダム: ツーリングマップル東北 24 G-1]

カードの裏にはダム情報が載っているんだけど秘密にしておく。ダム参りする人が一人でも多くなりますように。

■それぞれのダムの感想を少し

品木ダムは山奥にひっそりある感じの趣あるダム。水の色が綺麗。(部分的にはね。ダムってのは大抵隅っこにゴミ集まってたりするし。) 中和されて沈殿した物質の色も肌色で綺麗。まあ、ひっそりしてた。

大川ダムは申し訳程度にロックフィル(rock fill = 岩満たし)部分がある基本コンクリートのダム。ツーリンガーがウロウロしてる国道に沿った川にあるので立ち寄りやすいかな。

摺上川ダムは見事なロックフィル。見晴らしも大変よろしい。ダムカード写真手前の空き地は現在植林中らしい。地元の人によると何でもプリウスが(福島県内で?)一台売れたら一本の苗木を植えるとかで。プリウスはホントよく見かけるから直ぐに森になるな! と思った次第。(ちょっと検索してみたら当たらずとも遠からずな事業が展開されていた。)

まあ、今後ともたまたまダムの側に来たりした時は貰っちゃうのです。

カードの裏にはダム情報が載っているんだけど秘密にしておく。ダム参りする人が一人でも多くなりますように。

■それぞれのダムの感想を少し

品木ダムは山奥にひっそりある感じの趣あるダム。水の色が綺麗。(部分的にはね。ダムってのは大抵隅っこにゴミ集まってたりするし。) 中和されて沈殿した物質の色も肌色で綺麗。まあ、ひっそりしてた。

大川ダムは申し訳程度にロックフィル(rock fill = 岩満たし)部分がある基本コンクリートのダム。ツーリンガーがウロウロしてる国道に沿った川にあるので立ち寄りやすいかな。

摺上川ダムは見事なロックフィル。見晴らしも大変よろしい。ダムカード写真手前の空き地は現在植林中らしい。地元の人によると何でもプリウスが(福島県内で?)一台売れたら一本の苗木を植えるとかで。プリウスはホントよく見かけるから直ぐに森になるな! と思った次第。(ちょっと検索してみたら当たらずとも遠からずな事業が展開されていた。)

まあ、今後ともたまたまダムの側に来たりした時は貰っちゃうのです。

HORNETとVTRのクラッチケーブル ― 2011/02/08

で、うちにHORNETの古いクラッチケーブルが転がっていたので、もしや使えまいかと思って長さを計ってみた。タイコの端から端まで、それぞれ3回ずつ計る。

HORNET: 975 / 975 / 980 [mm]

VTR: 1020 / 1023 / 1023 [mm]

結果、使えないことが分かった。

■ついでだからケーブルの事

HORNET: 22870--KEA-000

VTR: 22870-KFK-730

HORNET: 975 / 975 / 980 [mm]

VTR: 1020 / 1023 / 1023 [mm]

結果、使えないことが分かった。

■ついでだからケーブルの事

HORNET: 22870--KEA-000

VTR: 22870-KFK-730

タイコ部分等は同サイズっぽい。VTRは下部にも曲がりがある。

■ついでだから掃除

HORNETの方は廃棄のつもりで放置していたから随分汚れている。でもまだ使えるので掃除して取っておく事にした。そこでコレ。

シリコーンスプレー原液。これで洗う。

紙を巻いて漏斗状態にしてからシリコーンオイルを注ぎタイコを出し入れする。サラサラなのですーーと入っていく。サラサラなので少しすると下から湧き出てくる。納得するまで繰り返す。

しばらく放置かエア吹いて飛ばすかしたらエンジンオイルを同様に注ぎ下から滲んで来るのを待つ。エンジンオイルは少し時間がかかるので輪ゴムで紙漏斗固定がよいかも。

YAMAHA サービスマニュアル追補版 ― 2011/02/10

我がセローは5MP1。サービスマニュアルは複数揃えないと完全じゃない機種である。

5MP1用の追補版マニュアル(表紙にXT225WE)の最初に以下の様な文がある。--- --- ---

はじめに

このサービスマニュアルは、ヤマハ XT225WE(5MP1) の仕様諸元、整備情報を記載しました。ここに記載されていない内容については、すでに発行されていますヤマハXT225Eサービスマニュアル(マニュアルNo.4JG-28197-00, 4JG-28197-05, 4JG-28197-06) を参照してください。

2000年5月

--- --- ---

つまり完全に揃えようと思うと

(1) 4JG-28197-00 - 4JG発売当時の基本版マニュアル(1993年5月)

(2) 4JG-28197-05 - 4JG2〜4(多分)用の追補版マニュアル(1995年1月)

(3) 4JG-28197-06 - 4JG5〜6(多分)用の追補版マニュアル(1997年3月)

(4) 5MP-28197-05 - 5MP1用の追補版マニュアル(2000年5月)

が必要になると。(1)と(4)だけでいいかなと思ったんだけど、初心者だしまずは何事も経験だと思って(2)と(3)も買ってみた。まあ安かったし。

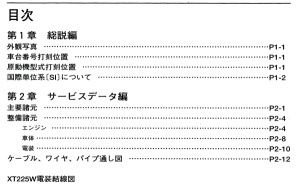

そして安いだけに(2)と(3)はホチキス留めだ(他は糊付け冊子)。どちらも目次が1ページで終わるのでスキャンしてみた。

[4JG2-4用追補版マニュアル目次]

5MP1用の追補版マニュアル(表紙にXT225WE)の最初に以下の様な文がある。--- --- ---

はじめに

このサービスマニュアルは、ヤマハ XT225WE(5MP1) の仕様諸元、整備情報を記載しました。ここに記載されていない内容については、すでに発行されていますヤマハXT225Eサービスマニュアル(マニュアルNo.4JG-28197-00, 4JG-28197-05, 4JG-28197-06) を参照してください。

2000年5月

--- --- ---

つまり完全に揃えようと思うと

(1) 4JG-28197-00 - 4JG発売当時の基本版マニュアル(1993年5月)

(2) 4JG-28197-05 - 4JG2〜4(多分)用の追補版マニュアル(1995年1月)

(3) 4JG-28197-06 - 4JG5〜6(多分)用の追補版マニュアル(1997年3月)

(4) 5MP-28197-05 - 5MP1用の追補版マニュアル(2000年5月)

が必要になると。(1)と(4)だけでいいかなと思ったんだけど、初心者だしまずは何事も経験だと思って(2)と(3)も買ってみた。まあ安かったし。

そして安いだけに(2)と(3)はホチキス留めだ(他は糊付け冊子)。どちらも目次が1ページで終わるのでスキャンしてみた。

[4JG2-4用追補版マニュアル目次]

[4JG5-6用追補版マニュアル目次]

(2)の方は全く必要無かった。(3)の方は(4)に無い情報も少しはあるけど基本版に載っている事項で使用限界等の数値が少し違う程度。こういった数値は(4)の整備諸元に記載されているので(3)もまあ要らなかったかなという感じ。うん、勉強になった。

ETC無しでも、ですと? ― 2011/02/16

余計なモンは付けたくなくて、このご時世で長らくNON-ETCだった私。

ちょっと前に、高速料金上限適用はETC付きのみが濃厚という情報を受けて取付の検討を始めた。北関東自動車道が繋がるまでにはと思っていてまだ付けてないんだけど、ここに来てこんなニュースが。

ETC無しでも平日上限2千円 (朝日新聞)

マ ジ す か 。

バイクの場合は軽自動車と同様、毎日上限千円となるみたいで。どうしよう…。

どうしよう…。

旦那が言うにはマスツーの中で一人だけETC無しは邪魔だから来るなって感じらしく、そー言われると弱っちゃうなぁ。先に出て待っとくのも邪魔だって。そうかなぁ。そうかも知れないなぁ。

普段は外しときゃいいんだし、買うかな。でももうちょっと考える。

ちょっと前に、高速料金上限適用はETC付きのみが濃厚という情報を受けて取付の検討を始めた。北関東自動車道が繋がるまでにはと思っていてまだ付けてないんだけど、ここに来てこんなニュースが。

ETC無しでも平日上限2千円 (朝日新聞)

マ ジ す か 。

バイクの場合は軽自動車と同様、毎日上限千円となるみたいで。どうしよう…。

どうしよう…。

旦那が言うにはマスツーの中で一人だけETC無しは邪魔だから来るなって感じらしく、そー言われると弱っちゃうなぁ。先に出て待っとくのも邪魔だって。そうかなぁ。そうかも知れないなぁ。

普段は外しときゃいいんだし、買うかな。でももうちょっと考える。

晴れの日は充電日和 ― 2011/02/19

鉛蓄電池というモンはできるだけ満充電状態にしておいた方が長持ちする。そこで時々充電してあげると良い。以前のホーネットでは11年持ち、軽自動車では現在7年目進行中。

で、うちの充電装置は太陽光パネル。

で、うちの充電装置は太陽光パネル。

パネル部分はこんな感じ。「NO.867-SM500-12V」と書いてある。電圧は18V、電流は400〜500mAを生成する。横25cm縦39cm程度。できるだけ太陽光線に垂直に設置する。近くを通りかかった時に太陽の移動に合わせてまた調節するのがいとをかし。

これに過充電防止ユニットを経由してバッテリーに接続する。

これに過充電防止ユニットを経由してバッテリーに接続する。

これが過充電防止ユニット。SunGuard SG-4。

白い箱部分は一辺5cm程度。パネルからのコードは終端がDCジャックになっていて、このユニットの横の端子に刺す。

充電風景はこんな感じ。バッテリーは短絡させると割と一瞬で終わるのでくれぐれも逆に接続しないように注意する。

パネルとユニットは2004年に通販で買ったが、使用方法を伝えた結果、配線加工までやってくれた。お店は エフ・プランニング さん。その節はありがとうございました。

もともと過充電防止ユニットは下から4本の線が出ている物だったが、横にDCジャックを刺せるようにして、バッテリー接続線にはワニグチクリップを付けてくださいました。

■充電電流が最適

鉛蓄電池はできれば少ない電流でゆーーっくり充電するのが良いとされている。一説には容量の十分の一の電流以下が良いと。VTRとセローのバッテリーは 6Ah なので大体 600mA 以下で充電したい。

このパネルは最大で500mA程度とされているが、最も条件の良い場合は短絡電流がもうちょっと高かった気がする。過充電防止ユニットを経由した場合にはまた違うかも知れないと思って電流計で計ってみたら、条件の良い発電時に300〜400mA 出ていた。実に理想的である。

ケーブル潤滑 ― 2011/02/22

エンジンオイルを潤滑に使ってもケーブル単体ではあまり動きが軽くならない気がしている。もちろんグリスよりは余程軽いんだろうとは思うけど。

シリコンオイルで洗い流した後の凄く軽いのを体験するとちょっと重いなと思うのだ。

しかし、エンジンオイルの方が動かしていてヌルヌル感がある。これぞ潤滑って感じ。

単品ではとても硬く感じ、フリクションロスが大きそうなシールチェーンが、実際の使用においてはノンシールよりロスが少ないものらしいし、ケーブルも単品では軽くても実際の使用で負荷がかかると好ましくないという事もあるかも知れない。

また、単品で摺動抵抗がそれぞれ10と2だったとして、これにクラッチを引く力が500だったとすると、それぞれ510と502になり大した違いにならない。それよりはオイルのヌルヌル感が好ましい、そんな気がする。

だったらグリス使えば? とも思ったりするけど、まあエンジンオイル使っている人は多そうなので私もそれで。

シリコンオイルで洗い流した後の凄く軽いのを体験するとちょっと重いなと思うのだ。

しかし、エンジンオイルの方が動かしていてヌルヌル感がある。これぞ潤滑って感じ。

単品ではとても硬く感じ、フリクションロスが大きそうなシールチェーンが、実際の使用においてはノンシールよりロスが少ないものらしいし、ケーブルも単品では軽くても実際の使用で負荷がかかると好ましくないという事もあるかも知れない。

また、単品で摺動抵抗がそれぞれ10と2だったとして、これにクラッチを引く力が500だったとすると、それぞれ510と502になり大した違いにならない。それよりはオイルのヌルヌル感が好ましい、そんな気がする。

だったらグリス使えば? とも思ったりするけど、まあエンジンオイル使っている人は多そうなので私もそれで。

クラッチケーブル交換 ― 2011/02/24

25mmのハンドルアップをしてクラッチケーブルが、まあ駄目じゃないけどちょっとキツそうにしている。今後ハンドルやらレバーやらの角度をいろいろと自由に調整して行きたいのでロングケーブルを買ってみる事にした。

■ケーブル購入

クラッチケーブルは旧型VTRの「後期」と同じ部品番号であることが分かった。

旧型98年,00年式: 22870-KFK-000

旧型03年(おそらく07年も?), 新型09年式: 22870-KFK-730

ので、ハリケーンの HB6017 を買ってみた。旧型03,07 にとっては 75mm長く、旧型98,00 にとっては 100mm長い物との事。新型にとっても 75mm長くなる。

■ケーブル購入

クラッチケーブルは旧型VTRの「後期」と同じ部品番号であることが分かった。

旧型98年,00年式: 22870-KFK-000

旧型03年(おそらく07年も?), 新型09年式: 22870-KFK-730

ので、ハリケーンの HB6017 を買ってみた。旧型03,07 にとっては 75mm長く、旧型98,00 にとっては 100mm長い物との事。新型にとっても 75mm長くなる。

■交換後

こんな感じになった。

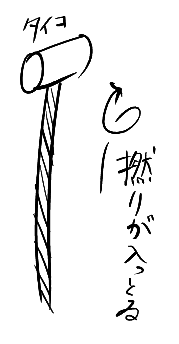

スロットルケーブル取り回し変更 ― 2011/02/25

[変更前]

スロットルケーブルがハーネスとブレーキホースの上を通っている。

スロットルケーブルがハーネスとブレーキホースの上を通っている。

[変更後]

他のを跨がない様にしてみたら少し余裕ができたのでまあこれでヨシ。

■ワイヤーの捻れについて

さて、取り回し変更して遊びの調整をしたところ、ハンドル左一杯、真ん中の位置だと問題なしだけど右一杯に切るとアクセルが渋い。少し余裕ができたはずなのに…。

近くで車ワックスがけしていた旦那に聞いてみたらワイヤーの撚りの話をされた。

他のを跨がない様にしてみたら少し余裕ができたのでまあこれでヨシ。

■ワイヤーの捻れについて

さて、取り回し変更して遊びの調整をしたところ、ハンドル左一杯、真ん中の位置だと問題なしだけど右一杯に切るとアクセルが渋い。少し余裕ができたはずなのに…。

近くで車ワックスがけしていた旦那に聞いてみたらワイヤーの撚りの話をされた。

動きによって撚りが強くなる方向になった場合、ワイヤーとアウターとの抵抗が強くなる場合があると。確かに右にハンドルを切ると撚りが強くなる。成る程。

タイコを一回転、撚りが緩む方向に回転させてから取り付けてみた。果たして問題解消。

やだ… 旦那カッコイイ…

タイコを一回転、撚りが緩む方向に回転させてから取り付けてみた。果たして問題解消。

やだ… 旦那カッコイイ…

最近のコメント