α-13とGPR300、インプレの様なもの ― 2015/05/18

ちょっと前にタイヤをDUNLOP GPR300からα-13に換えた。

昨年10月中旬に13からGPR300に換えた時の印象と合わせて書いてみる。VTRなのでいずれもHレンジであることにご注意。

■それぞれのタイヤの性質

DUNLOPのラジアルタイヤは現在4種。

(厳密に言うと6種だが、一般的には使われない感じなのが2種ある)

(1) α-13

(2) ロードスポーツ

(3) ロードスマート3

(4) GPR300

である。1はハイグリップ、サーキーットを走る人を想定している。骨格はしっかりしていて剛性も高いが十分に軽い。形状(プロファイル)もサーキット向きでスパーンと倒れる。寿命は一番短い。前作の12に比べるとライフはかなり伸びたが、やっぱ短い。プロモーションビデオの雰囲気はストイックである。「究極のラインを描け(Draw the ultimate line)」がキャッチコピー。

昨年10月中旬に13からGPR300に換えた時の印象と合わせて書いてみる。VTRなのでいずれもHレンジであることにご注意。

■それぞれのタイヤの性質

DUNLOPのラジアルタイヤは現在4種。

(厳密に言うと6種だが、一般的には使われない感じなのが2種ある)

(1) α-13

(2) ロードスポーツ

(3) ロードスマート3

(4) GPR300

である。1はハイグリップ、サーキーットを走る人を想定している。骨格はしっかりしていて剛性も高いが十分に軽い。形状(プロファイル)もサーキット向きでスパーンと倒れる。寿命は一番短い。前作の12に比べるとライフはかなり伸びたが、やっぱ短い。プロモーションビデオの雰囲気はストイックである。「究極のラインを描け(Draw the ultimate line)」がキャッチコピー。

2はスポーツタイヤという感じ。13よりウェットグリップと落ち着きがあるが、スポーツ走行するに十分な軽快さがある。サーキットは行かないけど山道を楽しみたい人向け。プロモーションビデオではみんなでワイワイ、峠をマスツーしている。

3はツーリングタイヤ。4種の中で一番重く重厚、安定感あり。荷物満載のロングツーリング派にはコレ。DUNLOPとしては前作に比べて圧倒的なロングライフと疲労軽減に自信があるらしい。プロモーションビデオのロケ地は熊本の阿蘇(と天草かな?)、何だか哲学的な動画である。

4もツーリングタイヤ。スピード狂ではないしロングライフは重要だけど軽快感は欲しい、そんなタイヤ。バイクの使用目的の中で「街乗り」ってのがかなりの比率を占めているので、高速走行に向いた性質を敢えて捨てて軟派なタイヤも作ってみました、的な。プロモーションビデオもかなり軟派と言えよう。荷物満載できない訳じゃないけど向いてはいない。タイヤ自体、結構柔らかい。

※プロモーションビデオはDUNLOPのHPで視聴できます。

■α-13からGPR300へ

スリップサインどころかセンターがスリックを越えて内部構造が出かかっていたα-13からGPR300に換えたのが昨年の10月中旬。朝晩は寒い。

この2種のタイヤは重さは同程度か、αの方が重いかな、って感じ。剛性は13が圧倒的、乗り心地は300が圧倒的。

路面の冷えている時と雨の時、バイクってのはこんなに安心して乗れる物なのかと思ったね。冬のサーキットはこっちの方が速いんじゃないかと思った位。

乗り心地も上、形状の違いにより後ろが下がったのが分かった。

SRTTのスクールでは13に比べてブレーキ時と旋回時に工夫が必要になる感じだった。具体的には少し長めに制動距離をとってあげる感じで旋回中は外足でしっかり押さえてあげないといけない感じだった。13はそこいくと何も考えずにできたなって気がする。

でも300は公道でスクールの行き帰りとかがめっちゃ楽。何も考えずに走れる感じだった。

いけるやん、GPR300! って喜んで乗ってた。

■α-13へ戻す

GPR300、全然減らない。減ってないけど換えてみた。

お、後ろが上がったなって思った。そして笑うくらい地面のゴツゴツ情報が伝わって来る。300の方がどちらかと言うと軽いはずなのにαの方に軽快さを感じた。換えてみて分かったが300は駆動力を少し吸収している感じがあったかも。13は力をダイレクトに地面に伝えている。もっさり感が無い分、軽快に感じた。

SRTTのスクールでは旋回の立ち上がり時に以前より早くアクセルを開けられる感じ。旋回時の問題諸々が少し解消されていた気がする。リアが上がった事に依るものかも知れない。

やっぱ13だな! って思ったね。

■結論

タイヤは適材適所である。以上。

5/12 トミンSRTT平日クラブ ― 2015/05/15

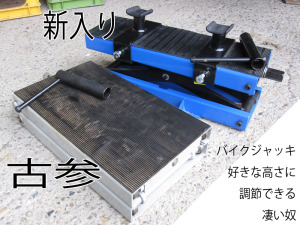

フォークのメンテナンス ― 2015/05/11

2年半位前に大きく転けまして。過去記事で確認したら11/15に転けたらしいのですが。

その時曲がったフォークインナーパイプ、あまりちゃんとしてない計測環境だがダイヤルゲージで計ってみると、どうもギリギリアウトっぽい事が分かっていた。この度、バイク屋さんでちゃんと計ってもらうと、うん、ギリギリアウトだった。2年半の時を越えて今ようやく交換。

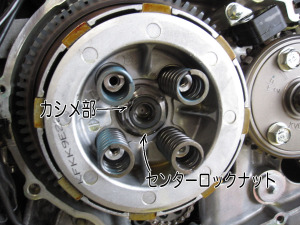

大活躍のバイクジャッキ。

内部のピストンを固定しているフォーク下部のボルトからだ。以前ここを締めた時はロクな工具が無くて六角とメガネを組み合わせて締めた。ちと緩かったとみえる。今回はちゃんと適切な工具を買って来た。

ダストシール、オイルシール、オイルシールのスペーサーである。一箱に1セット入っているので一台分なら2箱要る。

乗ってて違いに気付くかどうかは不明だけど、純正と比べてもそんなに高い訳じゃないのでこれにしてみた。まあ、私程度では単なるドレスアップパーツってやつなのかな。この緑色が「おっ、アレに換えてるね! アレに!」ってなるんである。ちなみに黒いのもあるので、こっそりパワーアップしたい方はそちらをどうぞ。私ははったり人生を歩んでいるので敢えての緑色である。

青いのは付属のスペーサー。純正のオイルシールと比べて高さが合わない場合に使用する。VTRの場合、使用する必要があった。

フォークのオイル交換だけの場合も含めて、フォークはメンテした直後は妙な動きのぎこちなさがある様な気がする。少し乗れば馴染んで本来の状態になる感じがする。気のせいかな。

(走行距離:75,133km)

その時曲がったフォークインナーパイプ、あまりちゃんとしてない計測環境だがダイヤルゲージで計ってみると、どうもギリギリアウトっぽい事が分かっていた。この度、バイク屋さんでちゃんと計ってもらうと、うん、ギリギリアウトだった。2年半の時を越えて今ようやく交換。

ついでにテクニクスで買ったフォークシールキットに交換 & テクニクスで買ったフォークオイル10番に交換。

大活躍のバイクジャッキ。

アクスルシャフトを抜いた所、フォークオイル(赤)が漏れている事に気付いた。

内部のピストンを固定しているフォーク下部のボルトからだ。以前ここを締めた時はロクな工具が無くて六角とメガネを組み合わせて締めた。ちと緩かったとみえる。今回はちゃんと適切な工具を買って来た。

さて、今回の主役、SKFのフォークシールキット。

ダストシール、オイルシール、オイルシールのスペーサーである。一箱に1セット入っているので一台分なら2箱要る。

乗ってて違いに気付くかどうかは不明だけど、純正と比べてもそんなに高い訳じゃないのでこれにしてみた。まあ、私程度では単なるドレスアップパーツってやつなのかな。この緑色が「おっ、アレに換えてるね! アレに!」ってなるんである。ちなみに黒いのもあるので、こっそりパワーアップしたい方はそちらをどうぞ。私ははったり人生を歩んでいるので敢えての緑色である。

青いのは付属のスペーサー。純正のオイルシールと比べて高さが合わない場合に使用する。VTRの場合、使用する必要があった。

(走行距離:75,133km)

前ブレーキ一式 オーバーホール ― 2015/05/07

4/30 HMSもてぎ中級 ― 2015/05/01

平日の追加開催で人数は8人と少なめ。

午前中は加速減速練習と直線パイロン/オフセットパイロン。やはり立ち上がりに難あり。

午後はコーススラローム。2コース用意してあったが、どちらも切り返しが多くて腕がめっちゃ疲れる仕様になっていた。まあこれでも腕は疲れないのが本物なんだろうけど。

■問題点

o フルロックでの旋回が安定してできないので怖さがあるためセルフステアを阻害

o 立ち上がりでのアクセルの開け方がラフ

o 旋回入る時の体とバイクのズレ

どう直せばいいか特効薬がなさそうだが、まあ頑張れって感じ。

で、やっぱりフロントブレーキなめながら旋回するといい感じだなぁ。ブレーキでなくてアクセルで上手いこと旋回終了させたいなぁ。

午前中は加速減速練習と直線パイロン/オフセットパイロン。やはり立ち上がりに難あり。

午後はコーススラローム。2コース用意してあったが、どちらも切り返しが多くて腕がめっちゃ疲れる仕様になっていた。まあこれでも腕は疲れないのが本物なんだろうけど。

■問題点

o フルロックでの旋回が安定してできないので怖さがあるためセルフステアを阻害

o 立ち上がりでのアクセルの開け方がラフ

o 旋回入る時の体とバイクのズレ

どう直せばいいか特効薬がなさそうだが、まあ頑張れって感じ。

で、やっぱりフロントブレーキなめながら旋回するといい感じだなぁ。ブレーキでなくてアクセルで上手いこと旋回終了させたいなぁ。

4/21 SRTT 平日クラブに行って来た ― 2015/04/27

昨年の秋頃からお世話になっているバイク ライディングスクールのSRTT。

以前DVDの紹介を書いたが

[過去記事:初心者にお勧めのDVD]

この内藤氏のライディングスクールです。舵角、下半身で乗る事の指導が特徴的と私は思っています。実際、脚での入力の仕方でバイクが面白い様に倒れたり曲がったりします。私などはまだまだヒヨッコなのでホンの入口程度ですが効果の大きさが体感できます。

で、4/21開催の平日クラブに行って来ました。多分5回目位の参加になります。

■スクールは久しぶり

今回のスクールはかなり久しぶりの参加となる。フロントバネをシングルレートにし、リアサスをナイトロンに換え、何ヶ月かエンジンを降ろしっぱなし、続いてクラッチ交換、後ろブレーキ一式オーバーホールで正直バイクは別物。かなり下手糞になってたらどーしよう、そんな感じでの参加となった。

結果、あまり変わらなかったかなぁ。

■指摘

相変わらず体の動きが弱い事と旋回終了の立ち上がりでバイクの邪魔してる事。立ち上がりのもたつきは自覚あり。どうすりゃいいか分からないけど。力を抜けばいいんだろうけど抜ききれてないっぽい。体幹の筋力が不十分でもあるのかな。バイクに対する体の固定ができてないのかも知れない。

腹筋と背筋だな。

■フォークとリアショックユニットのバランス

近頃気になっているのが前後サスペンションのバランス。数日前動画で確認した所、後ろはガンガン動いているが前の動きが弱い。

この辺の相談をインストラクターさんにしたところ、体の位置で動き方が変わって来るので同じ様に動かないからといって、それ自体はそれ程気にしなくても良いかも知れないという感じの話をいただいた。タンクの上を押してやると前後が同時に同じ位沈むのを見て、確かに、と思った。

で、旋回で困っている事は無いか聞かれたので、

(1)立ち上がり時の失速が自覚症状としてある

(2)アクセルをもっと早く開けたいができない感じ

と伝えると、もしかすると立ち上がり時にリアが下がり気味かもねとなり、じゃあリアのプリロードをかけてみようかとなった。

ところが我がVTRに取り付けましたるナイトロンのフルアジャスタブルなリアショックアブソーバー(RACE Series)、プリロードの調整がとっても面倒♪

(調整方法自体は普通なんだけど車体との相性が…)

油圧のプリロードアジャスターを購入時に付けなかった事を今更後悔。今から油圧にするとなるとアジャスターが33,000円、バネも交換となるのでプラス16,000円で合計49,000円。これじゃないと調整できないなら付けない訳には行かないが、面倒だが油圧でなくてもやってやれなくはない。しかもプリロードは決まってしまえばあまり変更しなくなる部分でもある。キャブの調整に比べれば面倒じゃないと言い聞かせる事にした。馴れれば10分かな。

手順は、シート外してサイドカバー外して、つっぱりそうなハーネスを緩め、リアのブレーキフルードタンクの固定を外し、シートレールを固定するボルト3本を外して邪魔じゃない位置にずらして

よし今だ! プリロード調整!!

って感じ。エビ反りよりもハーネスに負担をかけない気がする。

いろいろ試す過程でフルードタンクを外し忘れて、またあり得ない程ホースを伸ばしちまったィ。もう漏れなきゃいいって事にする、コイツは。

そんな訳でスクール中は調整できなかったので宿題にしますって事で別の課題をやりました。

■別の課題

2速で走行する事。嫌でもライン取りの工夫と車速を落とさず出来るだけ倒すって事をしなきゃならない。変化が出て面白かった。

それで思った。立ち上がりの失速が気になるならそもそも速度を落とさなきゃ良い。倒したのを起こすのが億劫なら倒さなきゃいいと。やっぱ私が動かねば。筋力がいるな、筋力が。

以前DVDの紹介を書いたが

[過去記事:初心者にお勧めのDVD]

この内藤氏のライディングスクールです。舵角、下半身で乗る事の指導が特徴的と私は思っています。実際、脚での入力の仕方でバイクが面白い様に倒れたり曲がったりします。私などはまだまだヒヨッコなのでホンの入口程度ですが効果の大きさが体感できます。

で、4/21開催の平日クラブに行って来ました。多分5回目位の参加になります。

■スクールは久しぶり

今回のスクールはかなり久しぶりの参加となる。フロントバネをシングルレートにし、リアサスをナイトロンに換え、何ヶ月かエンジンを降ろしっぱなし、続いてクラッチ交換、後ろブレーキ一式オーバーホールで正直バイクは別物。かなり下手糞になってたらどーしよう、そんな感じでの参加となった。

結果、あまり変わらなかったかなぁ。

■指摘

相変わらず体の動きが弱い事と旋回終了の立ち上がりでバイクの邪魔してる事。立ち上がりのもたつきは自覚あり。どうすりゃいいか分からないけど。力を抜けばいいんだろうけど抜ききれてないっぽい。体幹の筋力が不十分でもあるのかな。バイクに対する体の固定ができてないのかも知れない。

腹筋と背筋だな。

■フォークとリアショックユニットのバランス

近頃気になっているのが前後サスペンションのバランス。数日前動画で確認した所、後ろはガンガン動いているが前の動きが弱い。

この辺の相談をインストラクターさんにしたところ、体の位置で動き方が変わって来るので同じ様に動かないからといって、それ自体はそれ程気にしなくても良いかも知れないという感じの話をいただいた。タンクの上を押してやると前後が同時に同じ位沈むのを見て、確かに、と思った。

で、旋回で困っている事は無いか聞かれたので、

(1)立ち上がり時の失速が自覚症状としてある

(2)アクセルをもっと早く開けたいができない感じ

と伝えると、もしかすると立ち上がり時にリアが下がり気味かもねとなり、じゃあリアのプリロードをかけてみようかとなった。

ところが我がVTRに取り付けましたるナイトロンのフルアジャスタブルなリアショックアブソーバー(RACE Series)、プリロードの調整がとっても面倒♪

(調整方法自体は普通なんだけど車体との相性が…)

油圧のプリロードアジャスターを購入時に付けなかった事を今更後悔。今から油圧にするとなるとアジャスターが33,000円、バネも交換となるのでプラス16,000円で合計49,000円。これじゃないと調整できないなら付けない訳には行かないが、面倒だが油圧でなくてもやってやれなくはない。しかもプリロードは決まってしまえばあまり変更しなくなる部分でもある。キャブの調整に比べれば面倒じゃないと言い聞かせる事にした。馴れれば10分かな。

手順は、シート外してサイドカバー外して、つっぱりそうなハーネスを緩め、リアのブレーキフルードタンクの固定を外し、シートレールを固定するボルト3本を外して邪魔じゃない位置にずらして

よし今だ! プリロード調整!!

って感じ。エビ反りよりもハーネスに負担をかけない気がする。

いろいろ試す過程でフルードタンクを外し忘れて、またあり得ない程ホースを伸ばしちまったィ。もう漏れなきゃいいって事にする、コイツは。

そんな訳でスクール中は調整できなかったので宿題にしますって事で別の課題をやりました。

■別の課題

2速で走行する事。嫌でもライン取りの工夫と車速を落とさず出来るだけ倒すって事をしなきゃならない。変化が出て面白かった。

それで思った。立ち上がりの失速が気になるならそもそも速度を落とさなきゃ良い。倒したのを起こすのが億劫なら倒さなきゃいいと。やっぱ私が動かねば。筋力がいるな、筋力が。

マスタシリンダとキャリパのオーバーホール ― 2015/04/23

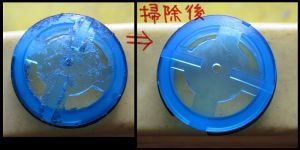

以前エンジン降ろした際に、マフラーを外したので邪魔者がいないうちにリアブレーキの掃除だけやっとこうと思った訳で。でもパッドを外してピストンを出したら

なんか戻らなくなりまして。

ピストン掃除の為に長めに出して戻そうとすると少しは戻るものの、ある場所からどういうわけか油圧が効いてる状態になりビクともしません。ピストンツールでウリウリやっても駄目です。

その場はフルードを抜いて対処しましたが、このまま放っておく訳にも行かないなと思い。

原因は不明だけどマスタシリンダ、キャリパー内部にカスが溜まってるかも知れないし、マスタシリンダのバネもお疲れかも知れないし。それと、ブレーキは普通に効くけど若干踏み応えが柔らかい気がしなくもないかなと思い、リアブレーキ一式をオーバーホールしてみる事にしました。

(走行距離:74,382km)

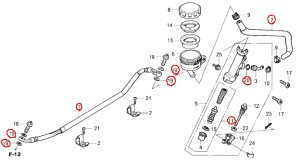

■交換パーツ

赤丸が交換パーツ。

なんか戻らなくなりまして。

ピストン掃除の為に長めに出して戻そうとすると少しは戻るものの、ある場所からどういうわけか油圧が効いてる状態になりビクともしません。ピストンツールでウリウリやっても駄目です。

その場はフルードを抜いて対処しましたが、このまま放っておく訳にも行かないなと思い。

原因は不明だけどマスタシリンダ、キャリパー内部にカスが溜まってるかも知れないし、マスタシリンダのバネもお疲れかも知れないし。それと、ブレーキは普通に効くけど若干踏み応えが柔らかい気がしなくもないかなと思い、リアブレーキ一式をオーバーホールしてみる事にしました。

(走行距離:74,382km)

■交換パーツ

赤丸が交換パーツ。

ホースも換えてみた。上図7番の方のホースも換えたのは以前何度かあり得ない程伸ばしちゃった事があるから。

■ピストンのカップを取り付けておく

ピストンセット、カップとピストンがバラで来るので予め取り付けておく。

何かツールを使ったりビニールを使ったりして付けるものらしいが、シリコーンオイルでヌラヌラにしてやれば手作業で大丈夫な気がする。

■原因は?

マメにフルードを換えてた訳じゃないのでドロドロになってたりするかなと思いきや、明らかに駄目という部分が見当たらなかった。マスタシリンダのバネ、ピストンのカップ、新品と比べても問題無い感じ。

キャリパーのシールが若干痩せてたかなと思うけど冒頭の問題を引き起こすとも思えない。

もしかしたら最初にフルードを抜いた時に原因のスラッジも排出されちゃってたかも知れない。確か3年程フルード交換してないので多いに反省すべき。

近いうちにフロントもやるのだ。こっちも3年以上換えてない。なんかセローと違ってVTRのはフルードの色づきが遅いので油断しちゃう。

■内部

タンクからのホースがマスターに接続する部分。

左側の穴がフルード経路の中で一番細いので何か詰まるとしたらここなのかな。

キャリパーのピストンを取った所。

シール部分拡大。

新品と比べると柔軟性はあまり変化無く、若干痩せてるかなってくらいだった。オイルシールの方は表裏が分からなかったけど、ダストシールはバリ(というのも変だけど)のある方が内部側になってて、新品も同様の形をしていたので同じ方向に取り付けた。

■そのうちフロントもやりたい

なんかよく分からないけど感触は良くなったので前ブレーキの方もそのうちやりたい。

クラッチ交換 2 ― 2015/04/16

さていよいよ本命のディスクとプレート。

■新旧比較

まずはプレート。

よく分からないけどポコポコ開いてる穴の縁が削れてるのかなぁ。

続いてディスク。

まず、見た目が違う。厚みは微妙だが少し薄くはなってる。

感触も違った。古い方はスルスルした表面だが新しい方はコルクの様なしっとりした感触だった。

■プレートとディスクの向き

クラッチセンターを引き抜いてみた所。

プレートに関しては面取り側が一様に外に向けてあったが、ディスクに関しては特にどっち側を外とは決まってない様だった。外周部にある刻印は外向きだったり内向きだったりでバラバラだった。

クラッチの図中、5番と12番のシートとジャダースプリングは交換不要だったかも知れないが、高いものじゃないのでついでに交換しておいた。

さて、ディスクとプレートはオイルに浸しながら組んで行く。金属のプレートは兎も角、なんかオイルが浸透しそうなディスクの方は予めオイルに浸しておいた。プレートの面取り側を表として、ディスクの刻印側が外を向く様に組んでみた。まあ一応。

■クラッチセンターとクラッチアウター

図中、4番のクラッチセンターと2番のクラッチアウター、結構削れてる。触って分かる。

どっちも素材はアルミ。アウターの方は重かったので鉄か何かかと思っていたが、重いのはギア部分でディスク保持部分はよく見たらアルミだった。

で、センターは外れているから良いとして、アウター、こいつを外すのには隣のスタータクラッチを外さなきゃなりません。指定トルクは83Nm。嫌な予感がします。

実は蓋を外した段階でスタータクラッチのボルトを外せるか試してみたんです。究極の工具、旦那を呼んで来て跨がってブレーキをかけてもらい、一気に「そいやっ」と回したものの、旦那と一緒にバイクが動きまして感触的にも何だか外せる気がしません。

今考えると1速に入れたままで減速比は最も不利な状態だったから、5速に入れてたら行けたかも知れない。スプロケは今、前14 後43なので、1速だと減速比は 8.39、5速だと 2.96といった所なので後輪を回す力はその分下がったはずだなぁ。

ちなみにマニュアルでは、反対側のカバーを外してこれまた特殊工具でフライホイールを固定せよと書いてある。もう言われるがままに買って来た特殊工具、デイトナのプーリー脱着ホルダー。

某整備士は「年に3回くらいしか使わない」と言ってたよ! プロでそれなら自分は二度と使わないかもね!

ただ、最近整備してて思うのは武器が揃ってれば百戦危うからずってやつなんです。何か有る度にファクトリーギア、アストロプロダクツ、バイク用品店に通っております。カタログなんか見ながら、あ、これ使えるんじゃ? って、そんな日々です。

それで急遽必要になったのが反対側のフライホイールカバーのガスケット。買いました。

■蓋をする

液体ガスケットを付けよと指示がある部分がある。

クランクケースの上下の合わせ面がある所。若干の段差があるので液ガスを塗る。片側2カ所ずつなので左右で4カ所だ。指定は無いけどセンサーのハーネスが出て行く所にも塗っておいた。要するに平らじゃなさそうな所に塗っとけばいいかな。

■走ってみた

こいつは効いた。全然別物。一日乗って少し馴れて来た。何かパーツを交換した際は30分も乗ると違いが分からなくなるが、一日乗っても完全には馴れてない感じ。

以前は繋がりがマイルドっちゃあマイルドで、でも温度によって繋がり初期が変わる感じだった。交換後はハンクラの範囲が拡大し繋がり初期からもしっかり来る感じ。あのコルク的感触が効いている感じがする。

こんなに感じが変わっちゃうと一旦下手にならざるを得ないのでクラッチは早めの交換がいいなあと思う吉宗であった。

■新旧比較

まずはプレート。

よく分からないけどポコポコ開いてる穴の縁が削れてるのかなぁ。

続いてディスク。

まず、見た目が違う。厚みは微妙だが少し薄くはなってる。

感触も違った。古い方はスルスルした表面だが新しい方はコルクの様なしっとりした感触だった。

■プレートとディスクの向き

クラッチセンターを引き抜いてみた所。

プレートに関しては面取り側が一様に外に向けてあったが、ディスクに関しては特にどっち側を外とは決まってない様だった。外周部にある刻印は外向きだったり内向きだったりでバラバラだった。

クラッチの図中、5番と12番のシートとジャダースプリングは交換不要だったかも知れないが、高いものじゃないのでついでに交換しておいた。

さて、ディスクとプレートはオイルに浸しながら組んで行く。金属のプレートは兎も角、なんかオイルが浸透しそうなディスクの方は予めオイルに浸しておいた。プレートの面取り側を表として、ディスクの刻印側が外を向く様に組んでみた。まあ一応。

■クラッチセンターとクラッチアウター

図中、4番のクラッチセンターと2番のクラッチアウター、結構削れてる。触って分かる。

どっちも素材はアルミ。アウターの方は重かったので鉄か何かかと思っていたが、重いのはギア部分でディスク保持部分はよく見たらアルミだった。

で、センターは外れているから良いとして、アウター、こいつを外すのには隣のスタータクラッチを外さなきゃなりません。指定トルクは83Nm。嫌な予感がします。

実は蓋を外した段階でスタータクラッチのボルトを外せるか試してみたんです。究極の工具、旦那を呼んで来て跨がってブレーキをかけてもらい、一気に「そいやっ」と回したものの、旦那と一緒にバイクが動きまして感触的にも何だか外せる気がしません。

今考えると1速に入れたままで減速比は最も不利な状態だったから、5速に入れてたら行けたかも知れない。スプロケは今、前14 後43なので、1速だと減速比は 8.39、5速だと 2.96といった所なので後輪を回す力はその分下がったはずだなぁ。

ちなみにマニュアルでは、反対側のカバーを外してこれまた特殊工具でフライホイールを固定せよと書いてある。もう言われるがままに買って来た特殊工具、デイトナのプーリー脱着ホルダー。

某整備士は「年に3回くらいしか使わない」と言ってたよ! プロでそれなら自分は二度と使わないかもね!

ただ、最近整備してて思うのは武器が揃ってれば百戦危うからずってやつなんです。何か有る度にファクトリーギア、アストロプロダクツ、バイク用品店に通っております。カタログなんか見ながら、あ、これ使えるんじゃ? って、そんな日々です。

それで急遽必要になったのが反対側のフライホイールカバーのガスケット。買いました。

■蓋をする

液体ガスケットを付けよと指示がある部分がある。

クランクケースの上下の合わせ面がある所。若干の段差があるので液ガスを塗る。片側2カ所ずつなので左右で4カ所だ。指定は無いけどセンサーのハーネスが出て行く所にも塗っておいた。要するに平らじゃなさそうな所に塗っとけばいいかな。

■走ってみた

こいつは効いた。全然別物。一日乗って少し馴れて来た。何かパーツを交換した際は30分も乗ると違いが分からなくなるが、一日乗っても完全には馴れてない感じ。

以前は繋がりがマイルドっちゃあマイルドで、でも温度によって繋がり初期が変わる感じだった。交換後はハンクラの範囲が拡大し繋がり初期からもしっかり来る感じ。あのコルク的感触が効いている感じがする。

こんなに感じが変わっちゃうと一旦下手にならざるを得ないのでクラッチは早めの交換がいいなあと思う吉宗であった。

クラッチ交換 1 ― 2015/04/15

クラッチの感触がかなり悪い様な気がしてまして。まあ走行距離もアレだし交換してみようかなとなりました。

走行距離 74,198km、初の交換です。

■クラッチ展開図

赤丸は今回交換したパーツ。

走行距離 74,198km、初の交換です。

■クラッチ展開図

赤丸は今回交換したパーツ。

■ボルトの位置

某整備士の「ボルトは元あった所へ」の技を真似してみた。

ダンボールにボルト位置が分かる様に図を書いて該当の箇所にブスブス差して行く。

下から覗いてみると長さが違うのが分かる。貫通穴のボルトは結構錆びが。次回交換の際はここのボルトも用意しておこうと思うの。

■ガスケットの剥がれっぷり

ボルトを全て外してからクラッチのリフタアーム(ケースカバー図の7番)をくりっと回してやると左側がクワッと外れる。ノックピンとかがあるからカバーは出来るだけ平行に手前側にスライドさせる様に開けよう。浮いた左側をぐいと外すとノックピンとかピン穴とかに良くなさそうだ。

さて。最近のガスケットは割と剥がし易いと聞いている。果たして本体側にはあまり残らないで蓋側に主にくっ付いて来た。ガスケットの若草色成分は爪でも取り易い。蓋側はボルト穴付近が簡単には取れなかったのでオイルストーンできちんとならす。

■ケースカバー方面

まずはケースかバー図方面から。13番のシールは問題なさそうだったけど交換してみた。マイナスドライバーでメコっと取る。新品にオイルを付けて上からグイグイ押して入れる。

7番のリフタアーム。新旧を並べて撮った。塗装剥げっぽい所は触ってみるとへこみが分かる位に削れている。一応予備で買っといたので交換した。

■クラッチ方面

13番はアームにグイグイ押されるパーツなので削れているかと思いきや何だか思いっきり無傷。そのまま使う。19番のベアリングも13番に押されつつ回るのでガタが出ているかと思いきや新品と比べても違いが分からない位だったので続投となった。まあ、ベアリングは換えといても良かったかも知れない。

ちなみにこのベアリングは付け外しに何か工具が必要という事は無く、手で押せば普通に外れる。

11番のスプリングは使用限度の33.9mmより長かったので換えなくても良かったかも知れないが何となく換えてみた。

16番のロックワッシャーは外側に向ける面に「OUT SIDE」と書かれているワッシャで少しテーパーぽくなっている。これも換えても良かったかも知れないと現物見て思ったが、新品を買ってなかったので次回に見送り。

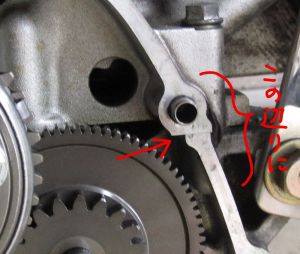

■センターロックナット

クラッチ図の10番、クラッチリフタプレートを外すと見えて来るセンターロックナット(図の15番)。

これはクラッチセンター(4番)をメインシャフトに固定するナットである。ポンチでナットのふちをへこませてカシメられているので、このへこみを何とかしてから外す。なので基本的には新品に交換。

メインシャフトは割と硬い素材と思われるので多分傷には強い。古いマイナスドライバー(小さめ)を隙間にクサビの様に入れて叩いてやると外せる程度に変形したのでコレで良し。

で、だ。

このナット、83Nmという割と高トルクで締まっているが、こいつを外そうとするとメインシャフトが回り、後輪が回る。マニュアルには「クラッチセンタホルダ」というSSTを使うと書いてある。

年に何回、いや、数年に一度とかかな、使うの。

買っちまったィ。(馬鹿じゃね?)

この工具を使わない方法としてはインパクトドライバとかギアを5速に入れて減速比を下げた状態で人に跨がってブレーキをかけてて貰うとか、そんな方法があるみたい。

で、SSTを買っちまっただけはある。すんなりナットは外れました。

かしめ部分はこうなってる。

この写真に写ってるクラッチ図の9番、クラッチプレッシャープレートのボルト穴の突起だが、バネの跡がついておる。余裕があったら&気になるならこれも換えても良かったかも知れない。新品買ってなかったのでそのまま。

(長くなってきたので続く)

カムチェーンテンショナー交換 4 ― 2015/04/13

迷走しながらも漸くエンジン乗せる所まで来ました。

■エンジン乗せる

降ろす時に大変苦労したので新たに購入した兵器、バイクジャッキ、その2だ! (以降ジャッキ)

■エンジン乗せる

降ろす時に大変苦労したので新たに購入した兵器、バイクジャッキ、その2だ! (以降ジャッキ)

リアスタンドで後を上げ、ジャッキAで前を上げる。エンジンをジャッキBの上に乗せ、滑りの良い板上に乗せて車体下に潜り込ませ位置を微調整しつつAを下げBを上げてマウントボルトの穴を合わせる。

絶対何かトラブル起きるに違いないと思っていたが、まさかのノントラブルで取付終了。漸くマトモに作業構想を練る事ができるようになったか。いやもうね、ジャッキさえあれば闘えますよ!

■組み立て

後は降ろすときと逆の手順で組み立て。カプラ類が多くて面倒臭いが色を合わせて差さる所に差すだけと言える。ここでカプラ差し忘れとか差し間違いとか負圧チューブ付け忘れをやらかすと、PGM-FI警告灯が教えてくれるので親切だ。

キーをONにしてしばらく待つと、何か問題が有る場合にこの警告灯が点滅して教えてくれる。長い点滅が十の位、短い点滅が一の位。サービスマニュアルに点灯数の一覧がある。親切だ…。

マフラーはジャッキで微調整しながら付けた。バイクジャッキ、一つあるとマジ便利。

■ドキドキのエンジン点火

組み上がった! さあ点火だ! って時にタイミングよく旦那が帰宅。丁度いい、エンジンが爆発しても助けてもらえるなと思った訳で。

果たしてエンジン音は感動する程でもなかったけど確実に静かになった。

直した…、直したんだわ私。壊したんじゃなくて。実は爆弾かかえちゃった可能性もあるけどさ…。

■考察

カチカチ音はカムチェーンテンショナーが原因であった可能性が高いと言える。走行距離 73,964km、ちょっとエンジン開けるには早くないかとも思うけど、使い方が使い方だしそんなモンかも知れない。

ただ、知り合いの乗っている旧型VTR、4万km越えがかなり静かで、オイルをマメに換えているという事実を見ると、やっぱ長く使うにはオイルの早めの交換が大事だなあと思う次第。通常の使用で10万kmならあまり気にしなくてもいいかも知れないけど、15万、20万を目指すのであればオイルですよ、奥様、オ・イ・ル。

最近のコメント